Ici, vous trouverez la méthodologie pour concrétiser votre imaginaire, de la simple idée à l’écriture d’un scénario complet, en passant par les différents rôles et termes employés.

Le jeu narratif consiste en un loisir axé sur l’imagination et l’invention.

Pour ce faire, on compose un scénario interactif en s’appuyant sur un univers prédéfini.

Par la suite, des personnes se rassemblent pour une partie et naviguent ensemble dans cette création ludique.

L’une d’elles cadre le récit et lui donne vie à travers le discours. Puis, les autres interprètent des protagonistes et participent en réponse aux péripéties narrées pour en influencer le dénouement.

Le scénario présente l’intrigue et le contexte d’une aventure.

Il concentre et organise l’ensemble des informations nécessaires ou pertinentes afin de faciliter la description du récit. Ce document vise à exposer le contenu de manière distincte pour y accéder aisément durant la session.

Les instructions guident l’histoire sans chercher à délimiter l’inventivité de l’équipe.

La personne chargée de la narration sélectionne une épopée pour le groupe avant la partie. Elle en prend connaissance et la prépare afin de simplifier ses improvisations. L’intention réside dans l’adaptation et la transformation de la scène imaginaire pour réagir spontanément aux initiatives des autres membres.

L’univers présente le thème général d’une aventure.

Il détermine les caractéristiques historiques, géographiques et anthropologiques nécessaires pour l’appréhension du récit. Ce document décompose les paramètres du monde en archétypes distincts, employables lors de la construction de personnages ou de lieux.

Le cadre délimite le possible et l’imaginaire du scénario sur une base commune.

L’individu chargé d’écrire une épopée sélectionne les critères pertinents afin d’ancrer sa création dans les problématiques d’une trame globale.

Les personnes qui aspirent à écrire une histoire se désignent comme responsables de l’intrigue.

Elles rédigent une trame narrative, à transmettre, avec comme objectif d’en décrire les aspects pertinents ou majeurs nécessaires à la compréhension de l’aventure.

Les scénaristes exposent méthodiquement le contenu essentiel au déroulement d’une session.

Leur mission consiste à décliner les environnements, les événements et les protagonistes pour simplifier l’improvisation pendant une partie.

L’une des personnes se désigne comme responsable du récit et des règles du système.

Elle expose les environnements, conte les événements et interprète les individus figurants à l’aide des informations mises à disposition dans le scénario. L’objectif consiste à propulser le groupe dans une scène imaginaire par des dialogues et des descriptions.

L’arbitre de la narration cherche à installer, par le discours, le décor dans lequel les protagonistes évoluent.

La mission vise à improviser la trajectoire de l’intrigue en la fusionnant aux aléas d’une session. La personne adapte l’histoire pour y intégrer les initiatives des membres de l’équipe afin d’influencer le récit et d’en obtenir une résolution singulière.

Les autres personnes acceptent la position de protagonistes dans l’histoire.

Chacune compose ou sélectionne une identité à jouer avant la première session et en expose méthodiquement les informations essentielles à sa compréhension et à son appréhension, à l’aide de la fiche système.

L’interprète d’un rôle a pour objectif de s’immiscer dans l’intrigue de manière théâtrale.

Sa mission consiste à investir la scène imaginaire à travers ses initiatives. La personne énonce le comportement, les décisions et les actions de l’individu incarné ; puis, la narration les intègre au récit avant de poursuivre le scénario en conséquence.

Les scénaristes et les arbitres auront besoin d’avoir la fiche scénario sous les yeux pendant la lecture du module pour une compréhension optimale.

Les consignes servent de support d’écriture et demeurent libres d’interprétation. De plus, l’individu responsable de la narration s’en réappropriera le contenu pour l’adapter aux aléas de sa session.

Un groupe d’ami·es : Camille, Adrien, Charles et Nicolas, décide de jouer au jeu narratif à l’aide d’Index.

Adrien souhaite être le scénariste et le narrateur d’un scénario. Il s’inspire des modules narratifs pour concevoir une aventure sur mesure pour ses ami·es.

Avant de compléter la fiche scénario, Adrien note les idées qu’il souhaite concrétiser et intégrer à l’histoire.

Une fois en tête, un scénario se concrétise par la mise en place de sa structure narrative.

Répertoriez les divers aspects de votre histoire et déclinez les différents axes du récit afin de réagir en conséquence aux aléas d’une session !

La capsule désigne la structure de base d’une histoire.

Elle présente les paramètres essentiels à l’ancrage d’une trame narrative dans un monde cohérent et compréhensible.

La personne responsable de l’intrigue compose et organise un récit à transmettre, à travers la fiche scénario.

Elle détermine le cadre, renseigne les informations, sélectionne les archétypes et définit les aspects pour ajouter des détails uniques et singuliers à un lieu.

En préambule d’une partie, l’arbitre s’informe sur les divers critères de l’aventure dans l’optique d’improviser des éléments logiques avec l’univers du jeu.

Le cadre désigne les paramètres de connexion d’une capsule avec d’autres éléments.

Il correspond aux nomenclatures qui permettent d’organiser et de hiérarchiser les scénarios.

L’univers désigne le contexte global d’une capsule.

Il définit les paramètres généraux d’un scénario afin d’en déterminer les contraintes et les possibilités lors de la session ; ce critère vise à délimiter l’imaginaire de l’équipe autour d’un thème commun.

La hiérarchie désigne le contexte englobant la capsule.

Elle définit les paramètres à l’échelle supérieure d’un scénario afin d’en décliner les caractéristiques ; cette information vise à maintenir une cohérence chronologique et spatiale pour les membres du groupe.

Le synopsis désigne le résumé de la capsule.

Il décrit sommairement le scénario, ce qui inclut l’objectif, les problématiques, les obstacles et d’autres informations qui permettent de comprendre les enjeux et la complexité du récit.

Les informations désignent les traits de base d’une capsule.

Elles correspondent aux données uniques qui permettent de distinguer l’histoire parmi les autres.

L’identité désigne l’appellation de la capsule.

Elle définit les termes propres, exclusifs et distinctifs d’un lieu afin d’en déterminer la localisation lors de la session ; cette information vise à la situer spatialement au sein de l’univers de jeu.

L’apparence désigne le visuel de la capsule.

Elle définit les traits esthétiques, l’atmosphère et l’ambiance d’un lieu afin de présenter l’environnement de l’aventure ; cette description vise à plonger le groupe dans un imaginaire commun.

Les archétypes désignent les traits communs d’une capsule.

Ils correspondent aux informations génériques qui permettent de comprendre l’affiliation d’un lieu à l’univers du scénario et d’en orienter la narration lors de la session.

La configuration désigne le contexte géographique d’un lieu.

Elle définit les caractéristiques physiques, climatiques et biologiques d’une capsule afin d’en présenter l’écosystème pendant la narration ; ce paramètre vise à déterminer les obstacles et les possibilités naturelles d’un milieu.

L’application désigne le contexte économique d’un lieu.

Elle définit les infrastructures ou les ressources exploitables d’une capsule afin d’en présenter la vocation pendant la narration ; ce paramètre vise à déterminer l’activité principale autour de laquelle orbite l’existence de sa population.

La réglementation désigne le contexte politique d’un lieu.

Elle définit les convictions idéologiques et la nature du gouvernement d’une capsule afin d’en présenter les principes fondamentaux et les lois pendant la narration ; ce paramètre vise à déterminer les droits et devoirs applicables aux personnages.

Les aspects désignent les traits uniques d’une capsule.

Ils correspondent aux informations spécifiques qui permettent de comprendre la singularité d’un lieu et d’en accentuer l’importance et les problématiques pendant la narration.

L’aspect primaire désigne l’essence de la capsule.

Il décrit le concept du lieu, ce qui inclut ses porte-paroles, ses professions, ses ressources et d’autres détails qui permettent de dépeindre les qualités ou les spécificités de la région.

L’aspect secondaire désigne les problématiques de la capsule.

Il décrit les entraves du lieu, ce qui inclut la corruption, les tensions sociales, les conflits et d’autres détails qui permettent de dépeindre les défauts ou les difficultés d’une région.

L’arbitre s’approprie les informations de la capsule et en visualise les détails afin de les narrer avec ses propres mots lors de la session.

Adrien organise et renseigne ses idées dans les divers sections en y inscrivant les informations pertinentes et indispensables pour la compréhension du scénario.

Puis, il en détermine les 3 axes majeurs et en imagine les personnages essentiels à l’histoire.

Une fois l’idée fixée, il la décline en plusieurs scènes afin d’offrir une variation de parcours lors de son emploi par la narrateur·rice

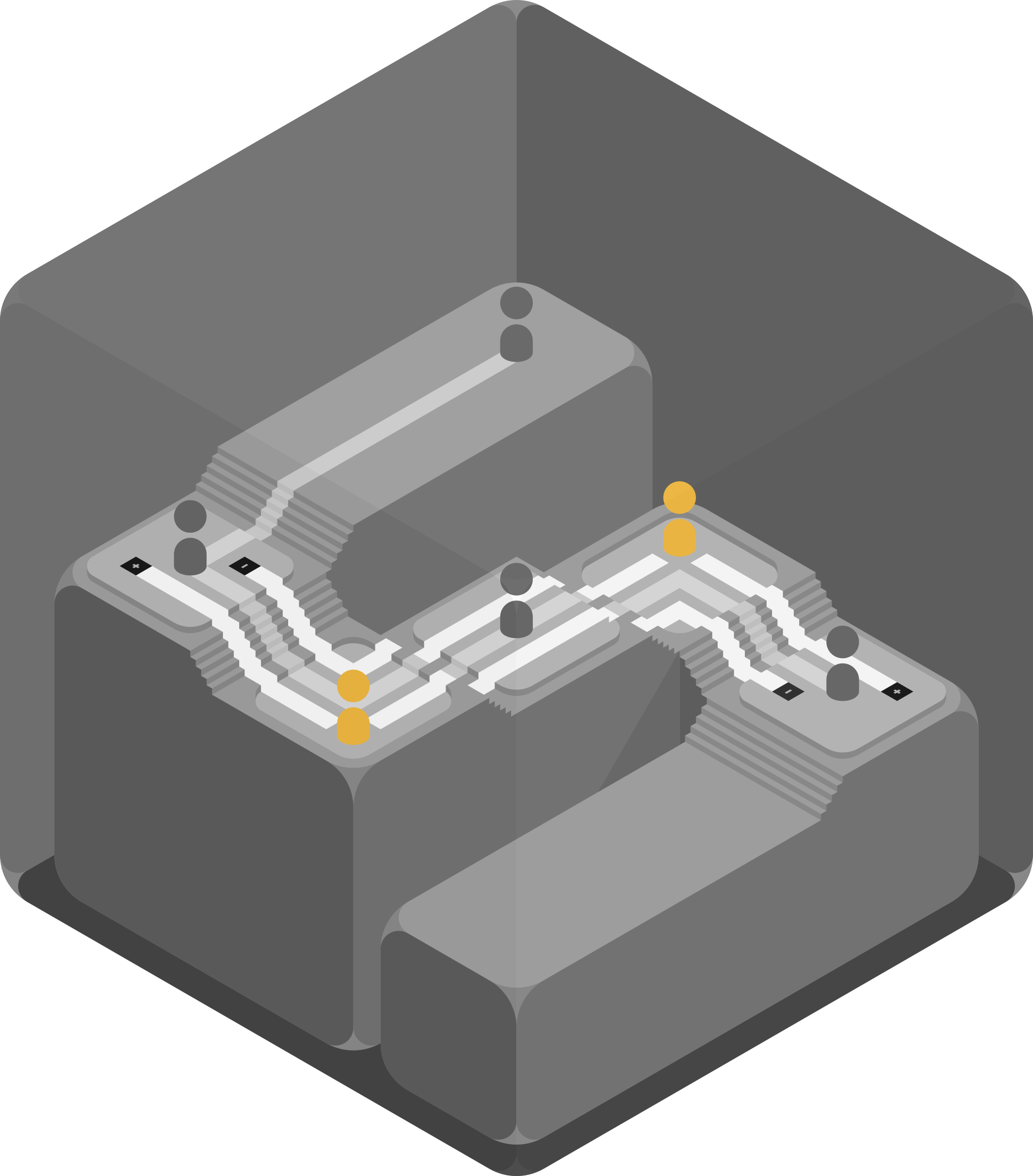

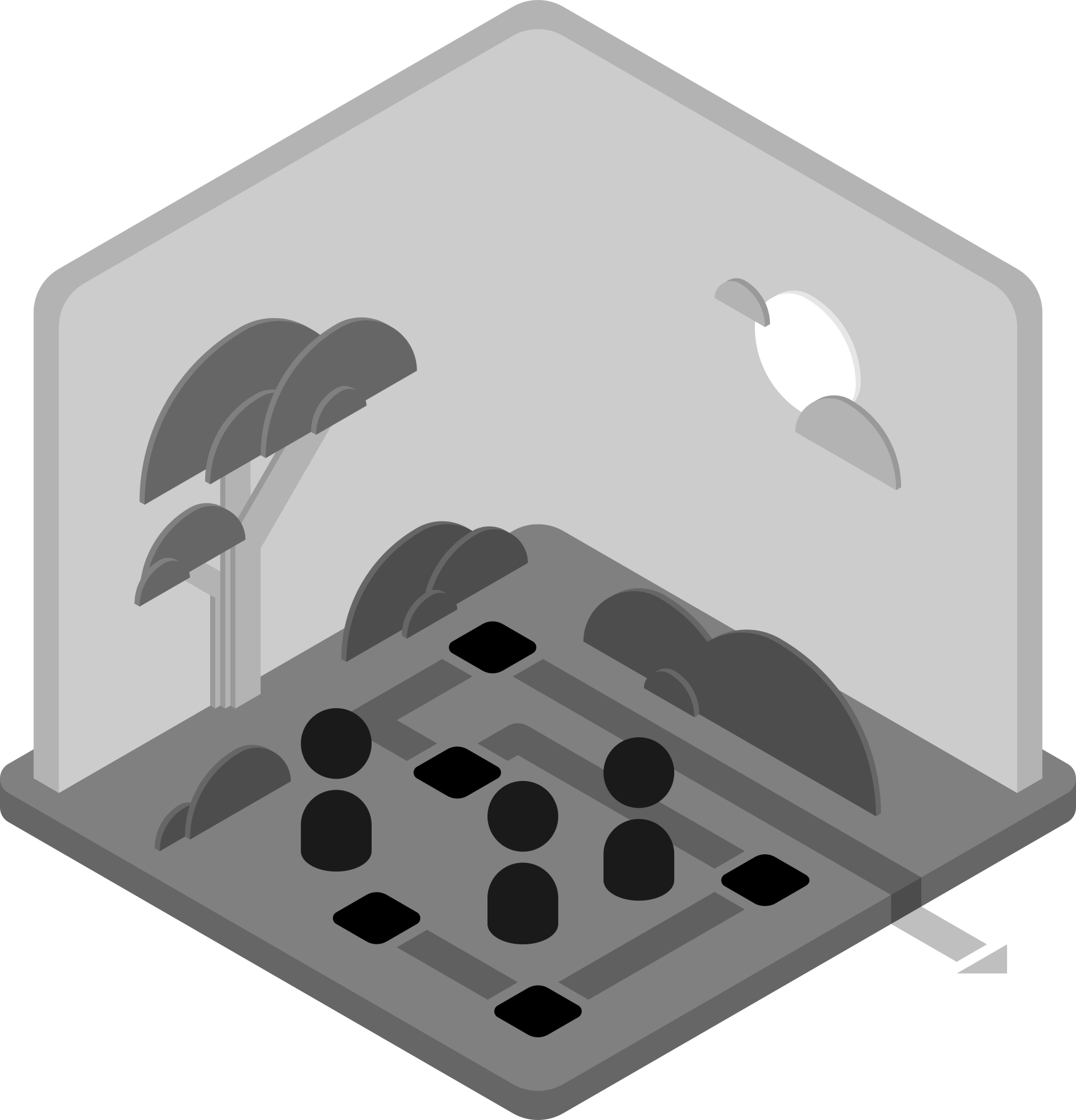

Les actes désignent le schéma narratif d’une histoire.

Ils présentent une segmentation de l’aventure en plusieurs étapes façonnables pour le récit.

La personne responsable de l’intrigue décline le synopsis de la capsule et en détermine les événements clefs.

Elle complète le premier, deuxième et troisième acte pour en exposer leur contenu en quelques phrases.

En préambule d’une session de jeu, l’arbitre s’informe sur les différentes péripéties du scénario dans l’optique d’en combler les ellipses lors de la partie.

Le premier acte comporte les étapes de présentation de la capsule.

Il comprend le contenu nécessaire afin que l’arbitre installe le scénario.

Pour ce faire, on imagine une phase uniquement narrative qui expose l’univers du récit et une autre semi-interactive qui amorce l’aventure.

L’introduction correspond à la situation initiale de l’histoire.

Elle présente l’univers de la capsule aux interprètes et ancre les personnages au scénario.

L’arbitre installe le contexte de l’aventure, réunit les protagonistes en un lieu et propulse l’équipe dans un imaginaire collectif. Puis, le groupe poursuit le récit avec la séquence d’instruction du premier acte.

L’instruction correspond à l’élément déclencheur de l’histoire.

Elle place l’équipe au cœur du scénario en leur présentant l’événement perturbateur.

L’arbitre décrit la scène et interprète les personnages afin d’orienter les protagonistes vers un objectif commun.

Puis, le groupe poursuit la narration, en fonction de leurs initiatives, avec l’une des étapes du deuxième acte.

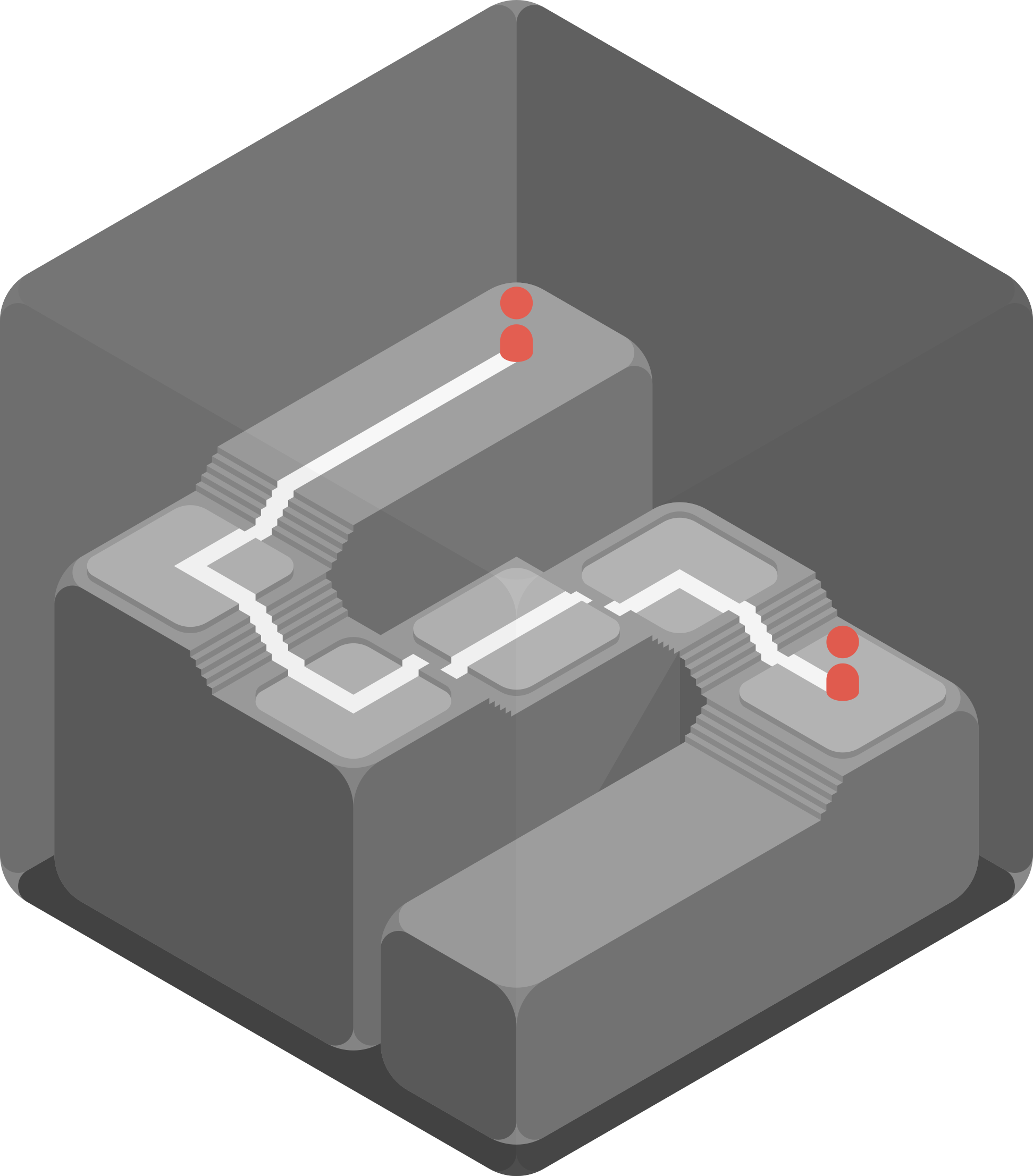

Le deuxième acte comporte les étapes de confrontation de la capsule.

Il comprend le contenu nécessaire à l’arbitre pour développer le scénario.

Pour ce faire, on imagine trois phases interactives dont la résolution influence la péripétie finale de l’aventure.

La collaboration correspond à la péripétie auxiliaire de l’histoire.

Elle présente à l’équipe un événement annexe qui avantage l’objectif commun et légitime l’action des protagonistes.

Puis, l’arbitre poursuit la narration, en fonction de leurs initiatives, avec une autre étape du deuxième acte ou la première phase du troisième.

La médiation correspond à la péripétie charnière de l’histoire.

Elle présente à l’équipe un événement central qui explicite les enjeux de l’objectif commun et expose aux protagonistes les dommages collatéraux de leur entreprise.

Puis, l’arbitre poursuit la narration, en fonction de leurs initiatives, avec la dernière étape du deuxième acte ou la première phase du troisième.

L’objection correspond à la péripétie contradictoire de l’histoire.

Elle présente à l’équipe un événement annexe qui désavantage l’objectif commun et légitime l’action de l’opposition face à celle des protagonistes.

Puis, l’arbitre poursuit la narration avec la première étape du troisième acte.

Le troisième acte comporte les étapes de résolution de la capsule.

Il comprend le contenu nécessaire à l’arbitre pour clôturer le scénario.

Pour ce faire, on imagine une phase interactive qui oblige l’équipe à prendre position et une autre, semi-narrative, qui intègre les décisions des protagonistes au dénouement de l’aventure.

L’opposition correspond au dénouement de l’histoire.

Elle place l’équipe face à un dilemme et pousse les protagonistes à agir afin de concrétiser, modérer ou interrompre l’incident final.

L’arbitre décrit la scène en intégrant les résolutions du deuxième acte et interprète, en conséquence, les personnages présents.

Puis, une fois l’événement achevé, la narration se termine avec la dernière étape du troisième acte.

La conclusion correspond à la situation finale de l’histoire.

Elle présente à l’équipe le succès ou l’échec de leurs initiatives et le destin de la capsule.

L’arbitre improvise l’épilogue en croisant une des trajectoires prédéfinies du scénario et l’action des protagonistes lors de la partie.

Le jeu narratif affecte considérablement la linéarité d’un scénario, la personne responsable de l’intrigue compose une trame simple, avec une problématique unique, sans éléments parasites ou négligeables.

Adrien organise et renseigne ses idées dans les divers sections en y inscrivant les informations pertinentes et indispensables pour la compréhension du scénario.

Adrien organise et renseigne ses idées dans les divers sections en y inscrivant les informations pertinentes et indispensables pour la compréhension du scénario.

Puis, il en détermine les 3 axes majeurs et en imagine les personnages essentiels à l’histoire.

Une fois l’idée fixée, il la décline en plusieurs scènes afin d’offrir une variation de parcours lors de son emploi par la narrateur·rice

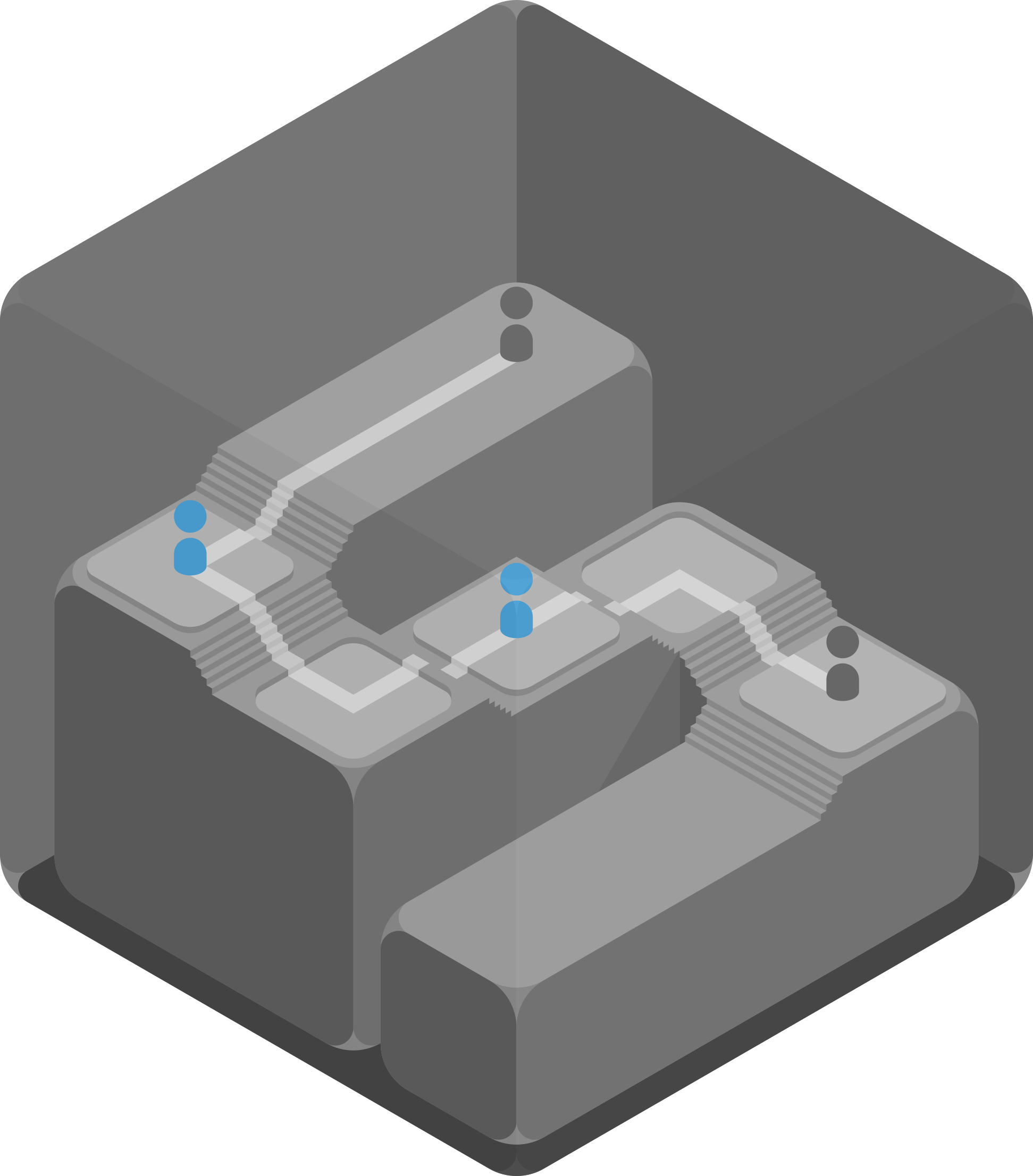

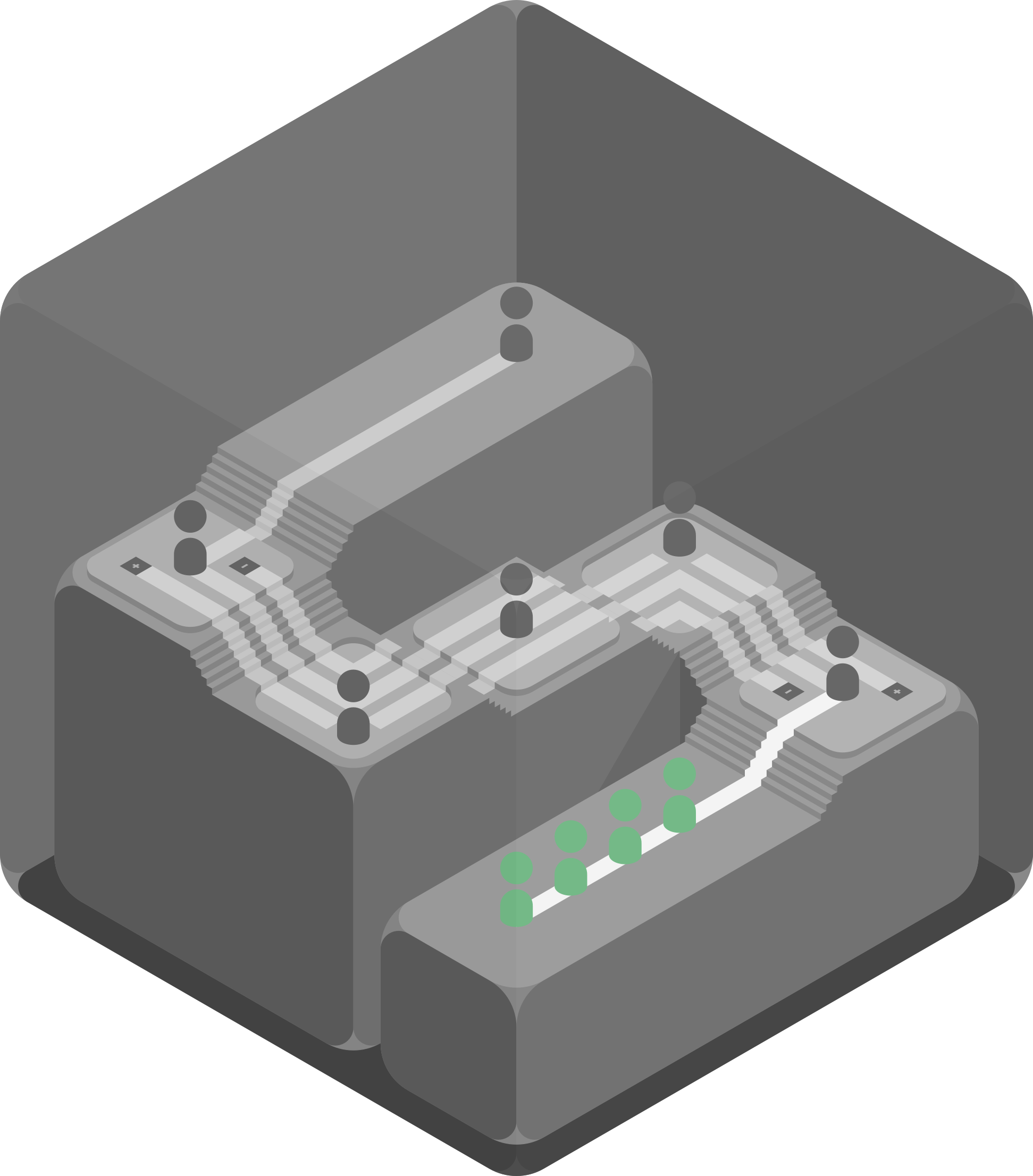

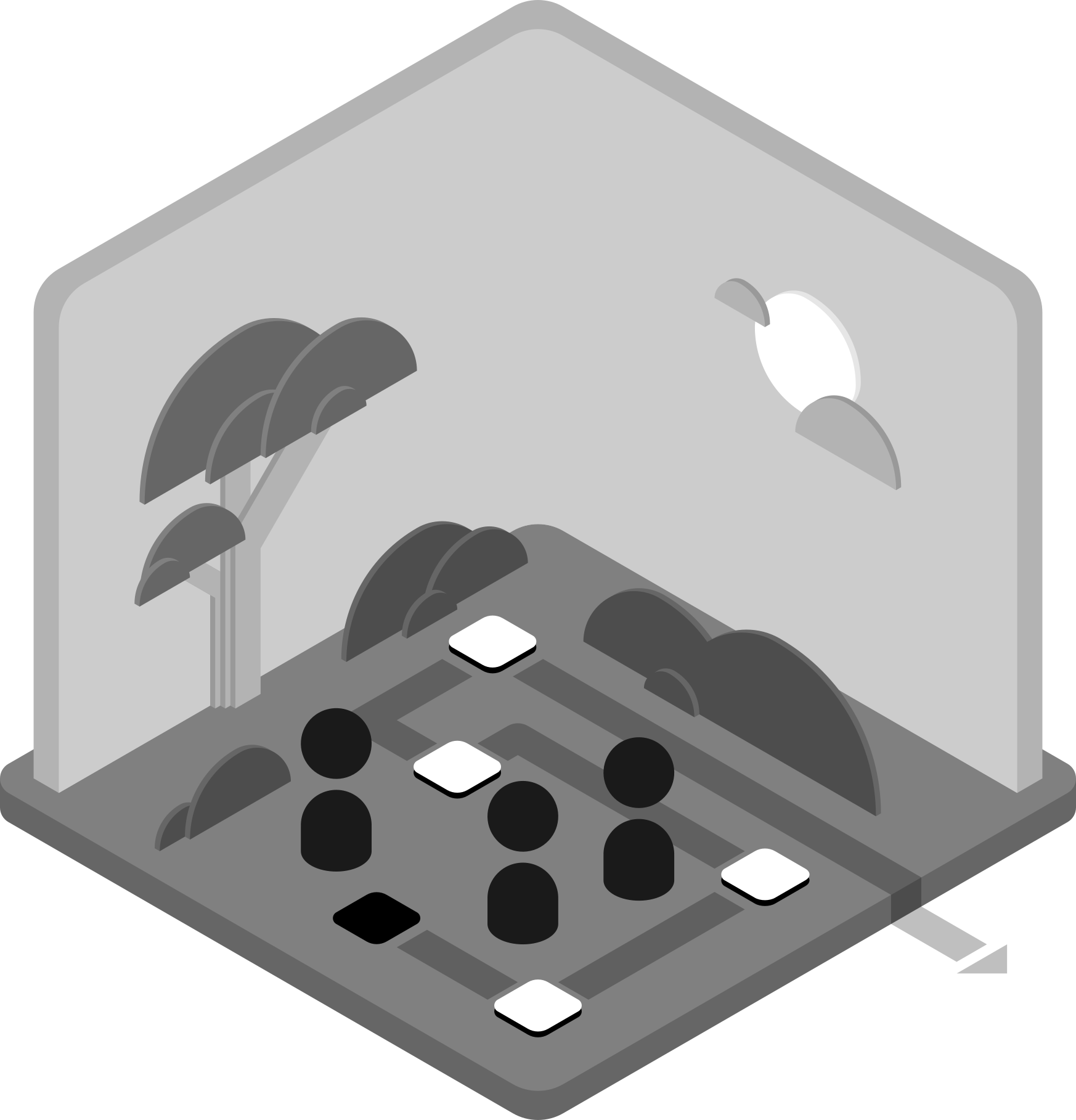

Les axes désignent les dynamiques d’une histoire.

Ils présentent les relations entre les différentes factions de l’aventure.

La personne responsable de l’intrigue définit les individus principaux de la capsule et en détermine les ambitions.

Elle complète la destination, l’itinéraire, les déviations et l’expédition pour en exposer le contenu en quelques phrases.

En préambule d’une session, l’arbitre s’informe sur les divers rôles du scénario dans l’optique de les interpréter lors de la narration.

La destination correspond à l’axe principal de la capsule.

Elle présente la trajectoire du scénario à l’arbitre afin de guider l’équipe vers la résolution de l’aventure.

Pour ce faire, on imagine une mission qui inclut l’ambition d’un personnage et qui, par la même occasion, porte secours à un autre.

Le personnage « commanditaire » articule l’objectif du scénario.

Il oriente les protagonistes avec une demande explicite, lors de la phase d’instruction.

L’arbitre l’emploie pour solliciter l’équipe et commencer l’aventure ; sa présence sert de vecteur de vocation ou de juge en cas d’inaction.

Le personnage « bénéficiaire » légitime l’entreprise de l’objectif.

Il exige l’intervention des protagonistes afin d’être sauvé, pendant la phase d’opposition.

L’arbitre l’utilise pour motiver l’équipe à compléter le scénario ; sa présence sert d’élément de pression ou de dommage collatéral en cas d’échec.

L’itinéraire correspond à l’axe antagoniste de la capsule.

Il présente le dilemme du scénario afin de contraindre l’équipe à prendre position.

Pour ce faire, on imagine un personnage central qui expose les problématiques de la mission et en déconstruit la vision binaire.

Le personnage « intermédiaire » appréhende la résolution de l’objectif.

Il avise les protagonistes sur les conséquences de leurs actions, lors de la phase de médiation.

L’arbitre l’emploie pour inciter l’équipe à imaginer un dénouement alternatif ; sa présence constitue une source d’informations sur les enjeux de l’aventure.

Le personnage « adversaire » entrave la réalisation de l’objectif.

Il interrompt les protagonistes et expose ses motivations, lors de la phase d’opposition.

L’arbitre l’utilise pour contraindre l’équipe à agir en adhérant ou en contrecarrant ses plans ; sa présence sert d’obstacle final à la conclusion de l’histoire.

Les déviations correspondent aux axes parallèles de la capsule.

Elles présentent les factions rivales du scénario afin de contraster les prises de position de l’équipe.

Pour ce faire, on imagine des forces opposées dont les ambitions convergent avec la mission.

Le personnage « partenaire » convoite le succès de l’objectif.

Il coopère avec les protagonistes, lors de la phase de collaboration, afin de désavantager les plans adverses.

L’arbitre l’emploie pour inciter l’équipe à s’allier à sa cause ; sa présence sert à légitimer les actions de leur faction dans la résolution du scénario.

Le personnage « contestataire » convoite l’échec de l’objectif.

Il freine les protagonistes, lors de la phase d’objection, afin d’avantager les plans de l’adversaire.

L’arbitre l’emploie pour entraver l’équipe ; sa présence sert à légitimer les motivations de leur faction dans la résolution du scénario.

L’expédition correspond à l’axe interactif de la capsule.

Il présente les protagonistes de l’histoire ainsi que leur relation avec le lieu.

Pour ce faire, on imagine des personnages à interpréter dont les ambitions coïncident avec la mission du scénario.

Le personnage « commissionnaire » hérite de la mission.

Il mène les protagonistes vers l’objectif. En cas d’inactivité, il demeure figurant dans la phase d’instruction.

L’interprète le joue comme un symbole d’autorité ; sa présence permet de trancher lors d’un désaccord dans l’équipe.

Le personnage « auxiliaire » assiste la mission par obligation.

Il renseigne le groupe sur les motivations de sa faction concernant l’objectif. En cas d’inactivité, il demeure figurant dans la phase de collaboration.

L’interprète le joue comme un individu amical ; sa présence contraste avec la cruauté de ses pairs.

Le personnage « gestionnaire » s’associe à la mission par intérêt.

Il adresse les contradictions de l’objectif vis-à-vis des populations voisines. En cas d’inactivité, il demeure figurant dans la phase de médiation.

L’interprète le joue comme un symbole de raison ; sa présence permet d’aviser l’équipe sur leur décision.

Le personnage « solitaire » adhère à la mission par contestation.

Il informe le groupe sur les ambitions de sa faction concernant l’objectif. En cas d’inactivité, il demeure figurant dans la phase d’objection.

L’interprète le joue comme un individu rebelle ; sa présence contraste avec l’hostilité de ses camarades.

L’équipe de jeu a la possibilité de créer leur propre protagoniste avec l’aval de l’arbitre, car la charge de les intégrer au scénario lui incombe.

Après avoir essayé le scénario, les participant·es se retrouvent afin de corriger et rectifier les écrits d’Adrien et archiver le scénario pour potentiellement le partager à d’autres groupes de jeu.

Une fois le principe de la capsule acquis, la rédaction du scénario se concentre sur les segments interactifs et leurs éléments ludiques.

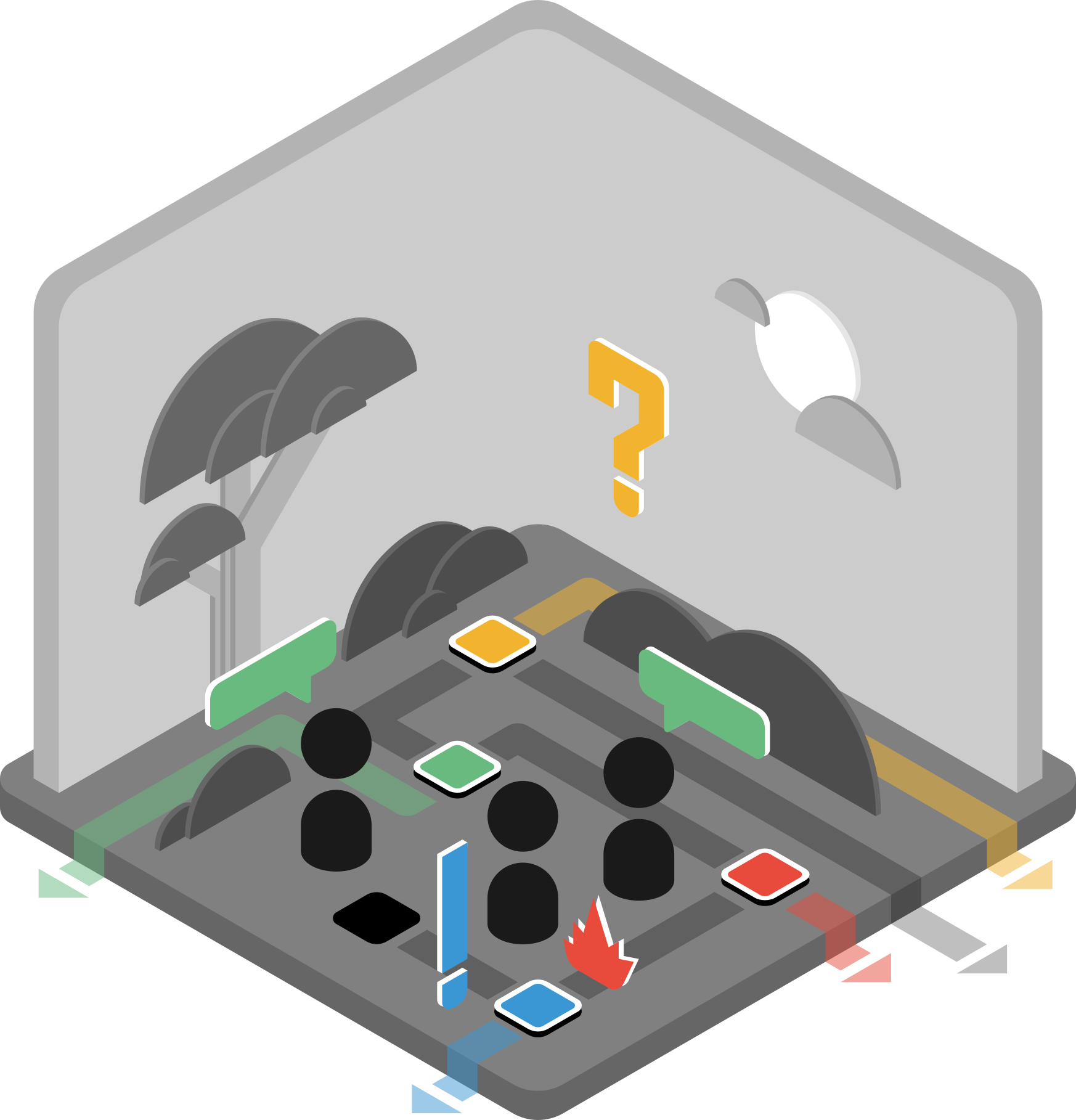

La séquence désigne un des segments de la capsule.

Elle complète les informations du scénario avec les éléments nécessaires au jeu narratif.

La personne responsable de la trame décompose les cinq événements interactifs des actes, à travers les fiches scénario.

Elle en détermine la scène, le casting, le script, l’intrigue et le gameplay afin d’exposer un contenu exhaustif sur les divers paramètres du récit.

En préambule d’une partie, l’arbitre se renseigne sur les fragments de l’histoire dans l’optique d’en décrire les aspects pendant la session.

La scène correspond au décor d’une séquence.

Elle présente l’environnement principal de jeu, comprenant les éléments nécessaires à la trame du scénario.

Pour ce faire, on imagine le contenu des localisations avec lequel l’équipe interagira.

La spatialisation désigne l’organisation d’un lieu.

Elle nomme et décrit les différents espaces, leur accessibilité ainsi que leur inventaire.

L’arbitre exploite ces éléments pour conserver une cohérence narrative et maîtriser les déplacements de l’équipe.

L’atmosphère désigne la description d’un lieu.

Elle présente l’ambiance, l’architecture et les décorations d’un espace.

L’arbitre emploie ces informations pour propulser l’équipe dans un imaginaire sensible et perceptible.

Le casting correspond aux individus résidants d’une scène.

Il présente les personnages principaux du jeu, y compris les rôles qui proviennent des axes du scénario.

Pour ce faire, on imagine des profils complémentaires autour desquels s’articulent les problématiques du lieu.

Le personnage « décisionnaire » dicte le dogme d’une localisation.

Il détermine le statu quo du lieu dans un intérêt collectif, mais d’après une perspective individuelle.

Le personnage « acolyte » administre le lieu en fonction du statu quo.

Il maintient l’ordre d’après une perspective collective, mais dans un intérêt individuel.

Le personnage « transfuge » objecte les principes du dogme.

Il conteste l’ordre d’après une perspective individuelle, mais dans un intérêt collectif.

Le script correspond à la temporalité d’une séquence.

Il présente l’évolution du scénario sans l’action des protagonistes.

Pour ce faire, on imagine les moments clefs du lieu, où l’intervention de l’équipe impactera la résolution de l’événement.

Le statu quo désigne la phase d’anticipation.

Elle indique la date initiale de l’événement et installe le contexte de la trame narrative.

L’arbitre dispose de ces informations pour improviser des réactions en adéquation avec l’historique du lieu.

L’amorce désigne la phase de préméditation.

Elle présente à l’équipe le conflit des personnages et l’appréhension d’un événement qui risque de dégénérer en cas d’inaction des protagonistes.

L’arbitre emploie ces informations pour mettre le récit en tension, dans le cas d’une incompréhension des problématiques, ou d’une arrivée précoce sur les lieux.

La rupture désigne la phase de réaction.

Elle place l’équipe au moment déterminant de l’événement et pousse les protagonistes à agir afin d’éviter un impact irréversible sur le scénario.

L’arbitre utilise cet incident pour accélérer le rythme de l’aventure, dans le cas d’une exploration stérile ou d’un manque de focus sur la trame narrative.

La limite désigne la phase décisive.

Elle offre une dernière opportunité à l’équipe et laisse une chance aux protagonistes de rectifier la situation.

L’arbitre use de ce moment pour marquer la conclusion de l’événement, dans le cas d’une initiative infructueuse, ou d’une arrivée tardive sur les lieux.

L’intervention désigne la phase finale.

Elle indique l’heure butoir de l’événement et décrit l’opération qui clôturera la trame narrative.

L’arbitre dispose de cet élément pour interrompre les protagonistes et orienter l’équipe vers la prochaine destination.

L’intrigue correspond aux informations analogues d’une séquence.

Elle enrichit la trame du scénario et sollicite l’enquête des protagonistes.

Pour ce faire, on imagine des éléments pertinents à intégrer dans la narration afin de consolider les hypothèses de l’équipe.

La constatation désigne une clarification de la narration.

Elle confirme un renseignement par la précision, l’exposition ou l’actualisation d’éléments présents dans la scène.

L’arbitre l’emploie pour valider les suppositions de l’équipe et limiter le parcours des protagonistes au scénario.

La contradiction désigne une incohérence dans l’histoire.

Elle conteste une affirmation par la présence d’une anomalie, une coïncidence ou une exception dans la trame narrative.

L’arbitre l’utilise pour corriger les extrapolations de l’équipe et rectifier le parcours des protagonistes autour du scénario.

L’accentuation désigne une réitération dans le discours.

Elle souligne un détail par une récurrence, une insistance ou une préoccupation dans les dialogues des personnages.

L’arbitre en use pour étoffer les théories de l’équipe et pousser les protagonistes vers le parcours du scénario.

Le gameplay correspond à l’aspect ludique d’une séquence.

Il joue sur les éléments mis en place et s’appuie sur les mécaniques du système.

Pour ce faire, on imagine des obstacles, sous forme d’épreuves plus ou moins complexes pour les protagonistes, et leurs récompenses qui orienteront l’équipe vers les prochaines étapes.

L’altercation désigne une interaction avec le script.

Elle force l’équipe à agir lors de l’événement et entraîne l’initiative des protagonistes.

Pour ce faire, on définit l’incident imminent et l’opération requise pour l’interrompre.

Puis, on imagine les conséquences de l’intervention sur la trame narrative et la progression vers l’une des prochaines séquences.

L’exploration désigne une interaction avec la scène.

Elle incite l’équipe à examiner leur environnement et engage l’analyse des protagonistes.

Pour ce faire, on détermine l’espace à inspecter et l’obstacle qui en restreint l’accès.

Puis, on imagine l’élément découvert qui confirme une hypothèse narrative et mène vers l’une des prochaines séquences.

La réflexion désigne une interaction avec l’intrigue.

Elle pousse l’équipe à avancer des hypothèses et implique les connaissances des protagonistes.

Pour ce faire, on établit l’indice à extrapoler et l’expertise qui en valide la théorie.

Puis, on imagine la logique qui en émerge et la confirmation du parcours vers l’une des prochaines séquences.

L’interprétation désigne une interaction avec le casting.

Elle encourage l’équipe à dialoguer avec les individus présents et sollicite l’éloquence des protagonistes.

Pour ce faire, on identifie le personnage qui possède les informations et l’approche pour en obtenir la confession.

Puis, on imagine la récompense en cas d’accointance, qui comprend un renseignement et la mention d’une des prochaines séquences.

L’arbitre adaptera le scénario en fonction des besoins de la narration et improvisera des localisations et des personnages secondaires afin de réorienter l’équipe vers la trame principale.

La présence correspond à l’attention sociale d’un individu.

Il englobe les capacités qui dépendent davantage de la finesse, la sensibilité, la reconnaissance, la méticulosité ou la prévenance.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.

Une fois l’épisode terminé, optez pour une odyssée afin de poursuivre votre aventure.

Pousser la trame de votre histoire et imbriquer vos intrigues afin de créer une saga à naviguer sur plusieurs sessions !

Une fois la rédaction terminée, la théorie se concrétise par la pratique.

Mettez vos créations à l’épreuve en les jouant avec vos proches et optimisez-les d’après leurs retours avant de les transmettre au grand public !

La vérification désigne l’opération nécessaire pour garantir l’efficacité d’une fiche scénario.

Elle conclut la phase de création et confirme la compréhension de l’histoire avant de la communiquer à des arbitres.

La personne responsable de l’intrigue contrôle et harmonise la trame narrative.

Pour ce faire, elle la joue avec un entourage proche, qu’elle informe au préalable sur l’objectif du récit.

Puis, elle la remanie en fonction de leurs critiques afin d’accorder l’expérience avec l’intention recherchée.

Ensuite, elle leur demande une relecture et récolte leurs commentaires dans l’optique de rectifier les confusions possibles.

Un scénario ne nécessite aucune validation dans le cadre d’une session avec des proches.

Cependant, l’écriture de récits interactifs demeure une opération chronophage et les partager rend le jeu narratif plus accessible.

La présence correspond à l’attention sociale d’un individu.

Il englobe les capacités qui dépendent davantage de la finesse, la sensibilité, la reconnaissance, la méticulosité ou la prévenance.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.

La discrétion représente les aptitudes furtives, telles que la filature, le camouflage, l’anonymat et autres compétences de dissimulation.